지도교수님이 잡아주신 연구 주제로 연구하기

“지도교수님이 잡아주신 연구 주제로 연구하기”

“민석아, 우리 포인터 분석을 한번 해보자.”

2016년 9월쯤, SAS (Static Analysis Symposium) 2016에 다녀오신 지도교수님께서 건내신 말이었다. 아래의 발표가 인상적이었다며, 논문을 읽어보고 관련된 연구를 해보자고 하셨다.

나의 첫 연구는 그렇게 시작 되었다.

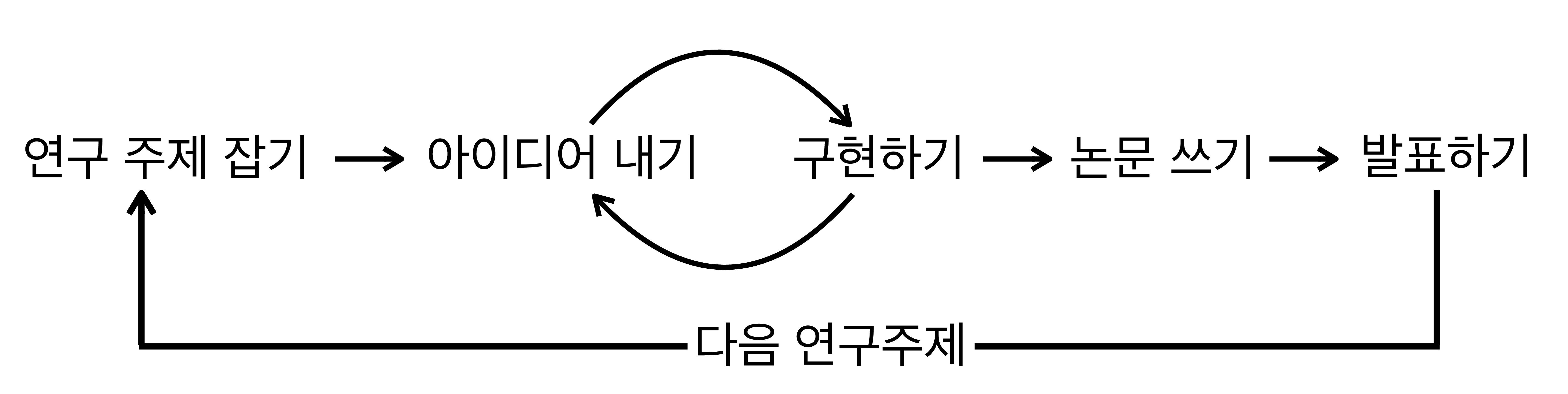

첫 연구는 주로 지도교수님의 추천에서 시작된다. 연구는 기본적으로 어렵다. 아래는 대학원생이 입학 후부터 졸업할 때까지 (혹은 학계를 떠나기 전까지) 돌아야 하는 연구의 뤂이다.

위 그림에서 (1) 주제를 잡기, (2) 아이디어 내기, (3) 구현하기, (4) 논문 쓰기, (5) 발표하기 등 무엇 하나 쉬운 것이 없다. 그중에서도 가장 어렵고 중요한 부분을 뽑으라면 “연구 주제 잡기”일 것이다. “시작이 반이다”이라는 말은 연구에서도 통한다. 좋은 주제로 연구를 시작하는 것은 첫 단추를 올바르게 잘 꿰었음을 의미하며 나머지(아이디어 내기, 구현하기, 논문 쓰기, 발표하기)는 시간이 문제일 뿐 첫 단추를 기반으로 어떻게든 올바르게 질행될 것이다. 반대로 나쁜 주제로 연구한다는 것은 첫 단추를 올바르지 않음과 같으며 나머지 단추들을 잘 끼우는 것이 매우 힘들어진다. 안타깝게도 연구 자체를 제대로 해본 적이 없는 학부연구생이나 대학원생 초년차에게 좋은 연구 주제를 만드는 것은 너무나 어려운 일이다. 나 역시 그러했다. 연구 주제를 잡지 못해 오랫동안 끙끙대다 보면 보다 못한 지도교수님이 연구 주제를 추천해 주실 건데 주로 연구실에서 이전에 했었던 연구의 확장 또는 지도교수님의 분야에서 떠오르고 있거나 오랫동안 꾸준히 연구되어 온 주제 중 하나를 추천해 주신다. 위와 같은 주제들을 추천하는 이유는 아마도 현재 단계에서 가장 성공 확률이 높은 것 주제들이기 때문일 것이다. “포인터 분석”은 교수님의 분야에서 오랫동안 꾸준히 연구되어 온 주제이다. 고민할 것도 없이 “네, 해보겠습니다”라고 하였다. 그렇게 나의 첫 번째 연구[1]가 시작되었다.

지도교수님의 추천에서 시작된 연구의 장점은 직접적인 도움을 많이 받을 수 있다는 것이다. 내 경우 “포인터 분석”에서 모르는 부분들을 물어보면 즉각적으로 명확하게 설명을 해주셨다. 반대로 내가 모르는 것 같은 부분을 정확히 지적해주신 적도 많다. 아이디어를 내었을 때도 지도교수님의 연구 경험에 기반한 직접적이면서 정확한 피드백을 받을 수 있다. “이 분야에 없었던 새로운 아이디어이다”라고 직접적으로 말씀해 주시기도 하고 “논문이 되기 위해선 이 부분은 좀 더 보완이 필요하다”라고 지적해 주시기도 하셨다. 논문 작성 단계에서는 가장 크게 도움을 받을 수 있다. 단 한 번도 논문을 써본 적이 없는 대학원생에게는 어쩌면 논문을 쓰는것이 가장 어려운 일일 것이다. 어떤 내용을 어떻게 써야 할지 감 자체가 없기 때문에 멍하니 화면만 바라보고 있다가 한 문장도 쓰지 못하고 하루가 지나가기도 한다. 이럴 때 지도교수님의 “이 논문[2]의 흐름을 참고해 봐 우리가 푸는 문제를 다른 방식으로 풀고 있어”, “이 논문[3]의 formalization을 참고해서 우리는 어떻게 하면 좋을지 생각해 봐”, “이 논문[4]의 실험을 참고해 봐” 와 같은 코멘트들은 논문 작성의 방향이나 내용을 잡는 데 큰 도움이 된다. 논문작성에서도 또한 어색하거나 이상하게 작성된 부분들은 정확하게 피드백을 받을 수 있어서 논문의 완성도를 크게 높일 수 있다. 위와 같은 도움을 받아 첫 논문[1]은 약 8개월(2016.09~2017.04)만에 멋지게 완성되어 OOPSLA2017에 발표하였다.

지도교수님이 추천해 주신 주제로 첫 연구를 하는 것은 (내 경우) 좋은 선택이었다. 내 몸으로 직접 한 연구 사이클(주제 잡기->아이디어 내기->구현하기->논문 쓰기->발표하기)을 경험하면서 연구의 전반적인 흐름을 익힐 수 있었다. “연구는 이런 식으로 하는 거구나”, “논문은 이런식으로 쓰는 거구나”, “내 연구의 가치를 이런 식으로 보이면 되는구나” 등 연구에 대한 모든 감각이 무(0)에서 유(1)로 진화하였다. 이때 생각 감각을 키우고 이를 기반으로 지금도 연구하고 있다.

다른 사람이 추천해 준 주제로 연구하는 것에 대한 리스크. 주제를 추천받아 시작하는 것은 사실 양날의 검이다. 내 경우 좋은 결과로 연구를 8개월 만에 마무리 지었지만, 연구가 잘 풀리지 않아 연구 기간이 (1년 반 이상으로) 길어질 경우 문제가 생길 수 있다. 내가 직접 잡은 주제가 아니기 때문에, 흥미가 떨어지거나, 확신이 없어지는 순간에 크게 흔들리게 된다. “다른 주제를 할걸…“이나 “이 주제를 어떻게 치워야 하나?” 고민하게 될 것이다. 현재 주제에서 도망치더라도 도망쳐서 잡은 다른 주제에서도 같은 일이 일어나는 악순환이 시작될 수 있다.

결론

위와 같은 리스크에도 불구하고 첫 연구 주제로 지도교수님이 추천해 준 문제는 좋다고 생각한다. 아는 것이 없기 때문에 지도교수님으로부터 많은 것을 배울 수 있다. 감이 없기 때문에 오히려 위기에도 더 잘 버틸 수도 있다. 다만, 이후로는 본인이 본인만의 주제를 잡아서 연구하는 것을 추천한다. 내가 만든 연구 주제는 나의 아이와 같다. 다른 사람이 추천해 준 주제를 연구할 때와 비교했을 때 하는 일은 비슷할 수 있지만 마인드가 매우 크게 달라진다. 예를 들어 3년씩 버티며 연구했었던 주제들(주제1, 주제2)은 모두 내가 직접 만들어낸 주제들이었다. 모성애가 있어야 영원히 버틸 수 있다. 이에 대한 이야기는 다음 글로 풀도록 하겠다.

참조

[1] Sehun Jeong, Minseok Jeon, Sungdeok Cha, and Hakjoo Oh. 2017. Data-driven context-sensitivity for points-to analysis. Proc. ACM Program. Lang. 1, OOPSLA, Article 100 (October 2017), 28 pages. https://doi.org/10.1145/3133924

[2] Yannis Smaragdakis, George Kastrinis, and George Balatsouras. 2014. Introspective analysis: context-sensitivity, across the board. In Proceedings of the 35th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI ‘14). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 485–495. https://doi.org/10.1145/2594291.2594320

[3]Percy Liang, Omer Tripp, and Mayur Naik. 2011. Learning minimal abstractions. In Proceedings of the 38th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages (POPL ‘11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 31–42. https://doi.org/10.1145/1926385.1926391

[4] George Kastrinis and Yannis Smaragdakis. 2013. Hybrid context-sensitivity for points-to analysis. SIGPLAN Not. 48, 6 (June 2013), 423–434. https://doi.org/10.1145/2499370.2462191